Номер размещен в магазине

https://rvalyent.robo.market/

в разделе

"МОСТЫ. ЖУРНАЛ ПЕРЕВОДЧИКОВ 2025" и "НОВИНКИ"

вернуться на главную

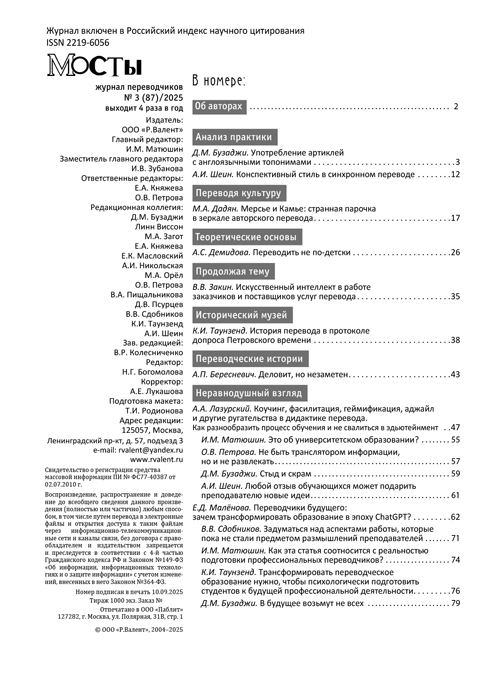

Журнал переводчиков Мосты 3 (87) 2025

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ

Д.М. Бузаджи. Употребление артиклей с англоязычными топонимами. С. 3-11

Статья посвящена проблеме постановки артикля с различными видами топонимов в английском языке. Рассматриваются не только самые привычные категории, но и такие виды топонимов, как названия заливов, проливов, полуостровов и др., обсуждаются исключения, и делается попытка выявить логику той или иной закономерности в употреблении артикля.

А.И. Шеин. Конспективный стиль в синхронном переводе. С. 12-16

Статья посвящена комбинированной технике в синхронном переводе, благодаря которой можно осуществлять адекватную передачу речи оратора на высокой скорости. В статье приведены примеры использования данной стратегии с помощью лексических, синтаксических преобразований и изменения интонационного рисунка. Предложенная техника подходит для повышения уровня подготовки будущих переводчиков-синхронистов.

ПЕРЕВОДЯ КУЛЬТУРУ

М.А. Дадян. Мерсье и Камье: странная парочка в зеркале авторского перевода. С. 17-25.

В статье рассматриваются лингвостилистические особенности авторского перевода художественных текстов. Предпринята попытка целостного анализа авторского перевода прозаического произведения на материале романа С. Беккета «Мерсье и Камье».

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

А.С. Демидова. Переводить не по-детски. С. 26-34

В статье поднимается дискуссионный вопрос об особенностях перевода и подготовки к переводу АВ-произведений с возрастной маркировкой 0+. На примере двух серий популярного детского мультсериала показывается, каких общих и частных ошибок можно было избежать при должной подготовке к переводу контента для самой юной аудитории.

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

В.В. Закин. Искусственный интеллект в работе заказчиков и поставщиков услуг перевода. С. 35-37

В статье рассматриваются некоторые проблемы использования искусственного интеллекта в переводе с позиции исполнителя (бюро переводов) с учетом запросов заказчиков, а также особенностей восприятия ими текста перевода.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

К.И. Таунзенд. История перевода в протоколе допроса Петровского времени. С. 38-42

Статья предлагает читателям редкий архивный документ — протокол допроса караульного солдата в русском военном лагере под Нарвой осенью 1704 г. В нем впервые упоминается толмач Афанасий Русинов и содержатся любопытные подробности о наборе личных вещей и условиях проживания толмачей и переводчиков Петровского времени в России. В контексте исторических сведений о послужном списке отдельных переводчиков той эпохи читателю откроется подлинный масштаб деятельности людей, которых всегда считали простыми посредниками.

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ИСТОРИИ

А.П. Бересневич. Деловит, но незаметен. С. 43-46

НЕРАВНОДУШНЫЙ ВЗГЛЯД

А.А. Лазурский. Коучинг, фасилитация, геймификация, аджайл и другие ругательства в дидактике перевода. Как разнообразить процесс обучения и не свалиться в эдьютейнмент. С. 47-54

И.М. Матюшин. Это об университетском образовании? С. 55-56

Автор статьи полемизирует с предложенными методическими рекомендациями, изложенными в статье А.А. Лазурского «Коучинг, фасилитация, геймификация, аджайл и другие ругательства в дидактике перевода». Автор считает, что стилистически заниженная манера общения со студентами, подмена проверенных практикой переводческих упражнений развлекательными приемами и чрезмерное использование англицизмов не соответствуют высокому уровню университетского образования.О.В. Петрова. Не быть транслятором информации, но и не развлекать. С. 57-58

Учеба в вузе – это серьезный процесс получения академического образования. Но это не значит, что учеба должна быть скучной. Преподаватель может, с одной стороны, прививать студентам вкус к получению новых знаний и приобретению новых умений, а с другой – быть в этом процессе не простым транслятором информации, а человеком, открытым к общению. Но при этом очень важно не переходить ту грань, за которой обучение превращается в развлечение.Д.М. Бузаджи. Стыд и скрам. С. 59-60

Автор ответа категорически не согласен ни с содержательной, ни со стилевой сторонами статьи и приводит свои контраргументы.

А.И. Шеин. Любой отзыв обучающихся может подарить преподавателю новые идеи. С. 61

В комментариях представлены положительные моменты от публикации статьи, в которой исследуются способы повышения уровня мотивации студентов, изучающих перевод.

Е.Д. Малёнова. Переводчики будущего: зачем трансформировать образование в эпоху ChatGPT?. С. 62-70

В.В. Сдобников. Задуматься над аспектами работы, которые пока не стали предметом размышлений преподавателей. С. 71-73

И.М. Матюшин. Как эта статья соотносится с реальностью подготовки профессиональных переводчиков?. С. 74-75

Автор статьи возражает против инновационного подхода в трансформации системы подготовки переводчиков, предложенной в статье Е.Д. Малёновой «Переводчики будущего: зачем трансформировать образование в эпоху ChatGPT?». Соглашаясь с необходимостью перестройки системы высшего образования на фоне бурного развития информационных технологий, автор, тем не менее, считает, что использование сложной для восприятия терминологии, призванной заменить хорошо известные методические принципы, не может способствовать улучшению качества подготовки переводчиков, а лишь затрудняет процесс реформирования учебного процесса.К.И. Таунзенд. Трансформировать переводческое образование нужно, чтобы психологически подготовить студентов к будущей профессиональной деятельности . С. 76-78

Результаты опросов студентов-переводчиков свидетельствуют о психологической неготовности к профессии, а преподаватели в большинстве не осознают этого, продолжая развивать профессиональные умения и навыки. Такое положение дел однозначно требует конструктивной дискуссии о том, как трансформировать переводческое образование.Д.М. Бузаджи. В будущее возьмут не всех. С. 79-80

Автор ответа категорически не согласен ни с содержательной, ни со стилевой сторонами статьи и приводит свои контраргументы.